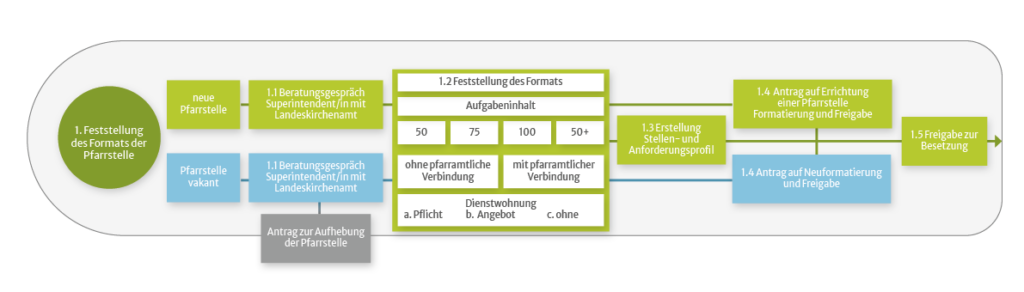

1.1 Beratungsgespräche

Am Anfang des gesamten Prozesses der Besetzung oder der Neuerrichtung einer kreiskirchlichen Pfarrstelle (gegebenenfalls auch zur Aufhebung einer Pfarrstelle) steht ein gemeinsames Beratungsgespräch der Superintendentin oder des Superintendenten mit dem Landeskirchenamt. Falls es sich um eine gemeinsame Pfarrstelle mit einer Kirchengemeinde handelt, muss auch ein Gespräch auch mit dem betreffenden Presbyterium geführt werden. Sollte eine gemeinsame Pfarrstelle mit einem anderen Kirchenkreis oder der Landeskirche angestrebt werden, sollten die entspechenden Gremien in den Beratungsprozess mit einbezogen werden.

Ist geplant, eine bestehende Pfarrstelle in ihrem Format zu verändern (etwa durch eine Veränderung des Umfangs oder durch eine pfarramtliche Verbindung mit einer anderen Pfarrstelle) sind alle Beteiligten vorher zu hören. PSBG

Von der Teilnahme an diesen Gesprächen und von allen weiteren Schritten des Verfahrens ausgeschlossen ist die bisherige Inhaberin oder der bisherige Inhaber der zur Neubesetzung anstehenden Pfarrstelle und andere Pfarrerinnen und Pfarrer der beteiligten Körperschaften, die binnen eines Jahres aus dem Amt ausscheiden.

PSBG

In den Gesprächen werden die wesentlichen Voraussetzungen für den Antrag auf Freigabe der Stelle, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die weitere Planung des Prozesses erörtert und abgesprochen. Es wird empfohlen, ein Protokoll mit den Ergebnissen zu fertigen.

1.2 Feststellung des Formats der Pfarstelle

Die zentrale Voraussetzung für die Freigabe der Pfarrstelle ist die Feststellung des Pfarrstellenformates. Das Pfarrstellenformat umfasst vier Bereiche, den Dienstumfang, die Frage nach möglichen pfarramtlichen Verbindungen, den Aufgabeninhalt und die Regelungen zur Dienstwohnungs- und Residenzpflicht.

PSBG

Dienstumfang:

AVO.PSBG

Der Dienstumfang einer Pfarrstelle kann 50 v. H., 75 v. H. und 100 v. H. betragen. Für Pfarrstellen zur Erteilung von Religionsunterricht kann auch ein anderer Dienstumfang vorgesehen werden.

Stellenteilung:

Auf eine Stelle mit 100 % können auch zwei Personen gemeinsam gewählt werden.

PSBG

Pfarramtliche Verbindung:

AVO.PSBG

Die kirchlichen Körperschaften im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen haben die Möglichkeit, sich pfarramtlich miteinander verbinden zu lassen (vgl. hierzu Artikel 12 Absatz 1 KO). Die pfarramtliche Verbindung ist ein hilfreiches Mittel, um zum Beispiel kleinere Kirchengemeinden in ihrer Struktur zu erhalten oder um funktionale Aufgaben im Kirchenkreis oder in der Landeskirche, für die keine 100 %-Pfarrstelle eingerichtet werden kann, mindestens durch einen Teildienst gewährleisten zu können.

Folgende Verbindungen sind möglich:

- Verbindung zwischen Kirchengemeinden (auch über Kirchenkreise hinweg)

- Verbindung zwischen Kirchengemeinden und Kirchenkreisen

- Verbindung zwischen Kirchengemeinden und der Landeskirche

- Verbindung zwischen Kirchenkreisen

- Verbindung zwischen Kirchenkreisen und der Landeskirche

Wenn die Entscheidung getroffen wird, die Pfarrstelle im Rahmen einer pfarramtlichen Verbindung zu besetzten, ist es ausgesprochen wichtig, so früh wie möglich verbindliche Absprachen über die Zusammenarbeit der beteiligten Gremien im weiteren Besetzungsverfahren zu treffen. Bei der Wahl muss allerdings in jedem Fall getrennt voneinander abgestimmt werden (siehe 3.2.1).

Siehe auch: AVO.PSBG und AVO.PSBG

Aufgabeninhalt:

Der Aufgabeninhalt sollte auf der Grundlage der Kirchenkreiskonzeption bzw. auf der Grundlage einer Stellenkonzeption für den Arbeitsbereich des Pfarrstelle erarbeitet werden. Der Aufgabeninhalt muss zunächst nur in Grundzügen Schwerpunkte Pfarrstelle beschreiben. Er ist damit die Voraussetzung für ein im weiteren Verfahren detaillierter zu erarbeitendes Stellenprofil.

Regelung zur Dienstwohnungspflicht

Δ Wohnen

Eine weitere Voraussetzung für die Freigabe einer Pfarrstelle ist eine Entscheidung zur Regelung der Dienstwohnungspflicht für diese Stelle.

Dies kann gegebenenfalls in Abstimmung mit einer Gesamtkonzeption des Kirchenkreises erfolgen.

Dabei sind drei Varianten möglich:

a. Pfarrstelle mit Dienstwohnungspflicht: Zur Verfügung gestellte Dienstwohnung(en) ist/ sind verbindlich zu beziehen.

b. Pfarrstelle mit Dienstwohnungsangebot: Nach erfolgter Pfarrwahl entscheidet die gewählte Pfarrerin oder der gewählte Pfarrer, ob eine angebotene Dienstwohnung bezogen wird oder nicht. Diese Entscheidung ist verbindlich für die Dauer der Besetzung.

c. Pfarrstelle ohne Dienstwohnung: Es steht keine Dienstwohnung für diese Pfarrstelle zur Verfügung.

Wichtig: Dem Antrag auf Freigabe muss zu entnehmen sein, welche dieser drei Varianten gelten soll. Im Fall von Variante a oder b muss die Adresse der Dienstwohnung benannt sein.

Falls keine Dienstwohnung in Anspruch genommen wird oder die zur Verfügung gestellte Dienstwohnung keinen Amtsbereich zur Verfügung stellt, ist die Gemeinde dazu verpflichtet, einen geeigneten und entsprechend ausgestatteten Amtsbereich in einer anderen Räumlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Regelung zur Residenzpflicht

Δ Wohnen

Seitens der Kirchengemeinde ist eine entsprechende Dienstwohnung zur Verfügung zu stellen.

- Bezieht eine Pfarrerin oder ein Pfarrer eine zur Verfügung gestellte Dienstwohnung, ist dadurch die Residenzpflicht erfüllt.

- Bezieht eine Pfarrerin oder ein Pfarrer keine Dienstwohnung, ist die Residenzpflicht erfüllt, wenn eine Aufnahme des Dienstes an der ersten Tätigkeitsstätte innerhalb von 20 bis maximal 30 Minuten (Fahrtzeit mit KFZ) möglich ist.

In besonderen, sachlich begründeten Fällen kann ein davon abweichender zeitlicher Rahmen beschlossen werden

Wichtig: Dem Antrag auf Freigabe muss zu entnehmen sein, welche Adresse als erste Tätigkeitsstätte festgelegt wurde.

Die Adresse der ersten Tätigkeitsstätte ist die Adresse, an der sich der zur Verfügung gestellte Amtsbereich befindet.

Diese Adresse wird für die Genehmigung des Wohnsitzortes nach erfolgter Wahl zugrundegelegt.

1.3 Erstellung Stellen- und Anforderungsprofil

Stellenprofil:

Auf der Grundlage des Aufgabeninhaltes der Stelle muss durch den Kreissynodalvorstand ein Stellenprofil erarbeitet werden, das die in dieser Stelle zu erfüllenden Aufgaben und Schwerpunkte möglichst konkret beschreibt. Für die Beschreibung von Krankenhausseelsorgestellen in quantitativer Form steht dazu eine besondere Version der Web-Software aufgabenplaner-ekvw.de zur Verfügung.

Anforderungsprofil:

Auf der Grundlage des Stellenprofils ist dann das Anforderungsprofil zu erstellen, das die wesentlichen und besonderen Kompetenzen von für diese Stelle geeigneten Personen beschreibt. Dabei sollten sowohl persönliche als auch fachliche Aspekte bedacht werden, die zur erfolgreichen Bewältigung der im Stellenprofil genannten Aufgaben und Zuständigkeiten benötigt werden.

Weitere wichtige Hinweise gibt die

Arbeitshilfe Erstellung Stellen- und Anforderungsprofil

Bei der Erstellung von Stellen- und Anforderungsprofil steht außerdem die Gemeindeberatung zur Unterstützung zur Verfügung.

1.4 Antrag auf Freigabe

Der Antrag auf Freigabe der Pfarrstelle zur Wiederbesetzung ist vom Kreissynodalvorstand zu beschließen und über die Superintendentin/den Superintendenten an das Landeskirchenamt zu richten. Der Antrag enthält Aussagen über den (gegebenenfalls veränderten) Dienstumfang, gegebenenfalls eine pfarramtliche Verbindung und den Aufgabeninhalt der Stelle. Weiterhin ist zu vermerken, dass das Einverständnis des Kirchenkreises – zum Beispiel im Rahmen der kreiskirchlichen Pfarrstellenplanung oder auf Grund eines Beschlusses der Synode oder des Kreissynodalvorstandes – zur Freigabe der Pfarrstelle vorliegt.

AVO.PSBG

Beschlussvorlage Antrag auf Freigabe

Formular zur Übermittlung des Antrags auf Freigabe

Wichtig: Voraussetzung für die Bearbeitung des Antrags auf Freigabe durch das Landeskirchenamt ist das Vorliegen dieses vollständig ausgefüllten Formulares und der entsprechenden Beschlüsse als Protokollbuchauszüge.

1.5 Freigabe durch das Landeskirchenamt

Das Landeskirchenamt entscheidet über den Antrag nach Maßgabe einer ausgewogenen und bedarfsorientierte Pfarrstellenbesetzung im Rahmen der gemeinsamen personalplanerischen Verantwortung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der Landeskirche.

Die Entscheidung über die Freigabe wird dem Kreissynodalvorstand unmittelbar über die Superintendentin/den Superintendenten mitgeteilt.